Una destino malvagio in una storia di riscatto personale… La sindrome non diagnosticata… La fiducia di Cantù, l’exploit in Nazionale…

Il basket gli regalò quello che la vita gli aveva prima negato. La gioia di sorridere e di stare bene insieme agli altri, di sentirsi utile a qualcosa e magari artefice di successi importanti. Per uno che fino all’età di 15 anni – mortificato dalla sua stessa, spropositata, statura di 2 e 08 – se ne stava volentieri rinchiuso dentro la cascina di famiglia, nell’entroterra agreste di Rimini, sfuggendo intimorito al contatto col mondo esterno, era come nascere una seconda volta, in un mondo totalmente cambiato. Fino a che, un giorno, il destino malvagio si ripresentò da lui, quasi a voler chiedere il conto di quella parentesi felice, e gli tolse tutto. Era il 20 febbraio del 1977. Luciano Vendemini, non ancora venticinquenne, si accasciava e moriva proprio in un campo di basket, poco prima di disputare una partita di serie A2. La regia della sua vita non avrebbe potuto disegnare un epilogo più sconvolgente.

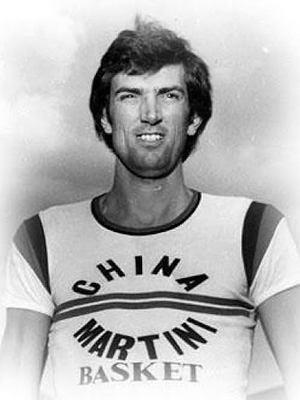

Il protagonista di questa favola, che sarebbe stata bella se ci fosse stato anche il lieto fine, era in realtà vittima inconsapevole di un male che si portava dentro fin da quando era nato, e che nessun medico aveva avuto l’intuito – o il coraggio – di diagnosticare. Si trattava della Sindrome di Marfan, malformazione rara ma non rarissima, caratterizzata da eccessiva lunghezza degli arti, in particolare delle dita di mani e piedi, da cranio e torace stretti, ma anche da disturbi oculari e cardiovascolari. Questi ultimi – nascosti dietro un soffio diastolico che innocente non era – si rivelarono fatali in quella triste domenica d’inverno, a Forlì. Un’ora prima di Jollycolombani – Chinamartini Torino, Vendemini era intento a firmare autografi, avversario benvoluto nella sua Romagna. All’improvviso, l’arresto cardiaco. La causa fu una rottura aneurismatica dell’arteria aorta, che all’esame autoptico si presentò allungata, stretta e dinoccolata, come il suo scheletro.

Fino a quel momento, la notevole statura (poi accresciuta fino a 2 e 13) aveva soltanto condizionato il suo animo e il suo modo di essere, croce e delizia della sua esistenza. Come in tante storie di giganti, qualcuno gli aveva fatto capire che quella non era una vergogna da nascondere ma una risorsa da esibire e da sfruttare, e il basket gli avrebbe dato questa opportunità. Cantù credette in lui ed ebbe ragione. Lo sradicò dalla campagna riminese, lo affidò ai tecnici Gualtiero Bernardis e Arnaldo Taurisano, gli fece riprendere gli studi, lo mandò poi a svezzarsi ad Asti, sotto la guida di Lajos Toth, in serie B. Tornato a Cantù, continuò la gavetta; doveva faticare per mettere muscoli attorno a quelle spigolose ossa, per assimilare i movimenti e l’agilità di un pivot, ma era determinato nella sua volontà di riscatto e alla fine riuscì. Conobbe serie A e fama.

Nel ’73 lo acquistò Rieti per la cifra record di 100 milioni di lire – chissà lo stupore, nella cascina dei suoi, a leggere la notizia – e per la sua carriera arrivò il periodo della definitiva affermazione. Convocato in Nazionale da Giancarlo Primo, scalò anche qui un gradino sopra l’altro, fino ad assaporare il momento di maggior gloria nel maggio del ’76, quando a Edimburgo, neutralizzando le iniziative del grande Kresimir Cosic, contribuì in maniera determinante al successo sulla Jugoslavia, in una partita che valeva la qualificazione alle Olimpiadi di Montreal, poi da lui disputate in maniera più che dignitosa. In totale, 44 presenze in azzurro. Quando fu chiamato a Torino in A2 – e stavolta di milioni di lire ce ne vollero 220 – sembrava ancora nel pieno della sua maturazione.

Il “gigante buono”, timido e impacciato, era diventato un cestista di tutto rispetto. Tecnicamente, buon difensore, buon rimbalzista, anche discreto tiratore dalla media distanza, nonostante un disturbo alla vista (che si capì dopo di quale malattia facesse parte); dal lato comportamentale, un modello di correttezza. Ma soprattutto era diventato un uomo aperto alla vita, con tanti amici, tanti ammiratori, e con la fortuna di avere trovato in Laura, sposata un anno prima della tragedia, il suo grande amore.

Per la morte di Vendemini ci furono polemiche, indagati, rinvii a giudizio, un lungo processo. La medicina sportiva lo aveva sempre giudicato idoneo; l’accertamento della natura del male lo avrebbe forse potuto indirizzare verso una adeguata terapia, o comunque allontanarlo dal rischio letale. Non è importante sapere come andò a finire la vicenda giudiziaria. Forse è più importante sapere che la morte di Vendemini scosse talmente le coscienze che, da quel momento, le indagini preventive diventarono decisamente più severe, salvando la vita di chissà quanti atleti. Un dono, di cui tutto lo sport italiano – non solo il basket – dovrebbe continuare a rendergli onore. O magari solo dedicargli un ricordo, nel giorno 20 di febbraio.

Nunzio Spina

Lascia un commento